8-48273-2-14-57, 8-48273-2-15-33

Мы рады приветствовать Вас на сайте Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области "Жарковская станция по борьбе с болезнями животных"

Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации

Информация с 17.06.2024 по 23.06.2024

Памятки для населения

Лишай .

Самой частой причиной лишая у кошек является заражение грибковой инфекцией таких разновидностей, как Trichophyton Microsporum canis, Microsporum gypseum. Попадая на шерсть животного, микробы начинают размножаться, поскольку теплая и влажная среда создает благоприятные условия для этого. Если у кошки крепкий иммунитет, то ее организм самостоятельно справится с инфекцией и подавит ее, не допустив каких-либо видимых проявлений.

Но если животное ослаблено, болеет или только восстановилось после какого-то недуга, то с высокой долей вероятности произойдет распространение лишая по кожному покрову. Кроме того, риску подвержены котята и молодые кошки, у которых еще не до конца сформировался иммунитет. Некоторые искусственно выведенные породы, например, персидская и шотландская, не имеют врожденной защиты от лишая, поэтому также попадают в группу риска.

Заражение происходит как при непосредственном контакте, так и через предметы обихода. Коты, которых владельцы выпускают гулять на улицу, обычно заражаются лишаем от бездомных животных либо от грызунов. Бывают случаи, когда кошка является переносчиком инфекции, сама при этом не болеет.

Лишай у кошек и котов достаточно легко вылечить, особенно если его вовремя обнаружить. Обычно выздоровление происходит в течение 3 недель, но, если поражены глубокие слои кожи, то на восстановление может уйти до полугода. Инкубационный период составляет от нескольких дней до 3-4 месяцев. В это время кошка уже заражена, но какие-либо признаки лишая отсутствуют.

Стригущий лишай имеет грибковую природу, заразен для человека и особенно опасен для детей. Его также называют «трихофития», «микроспория», «кошачий лишай». Споры грибка очень устойчивы во внешней среде. Например, в чешуйках отслоившейся кожи они сохраняют жизнеспособность в течение 6-10 лет. В почве споры погибают за 2-3 месяца, а дома могут быть активны от 2 месяцев до полутора лет. Они оседают на поверхностях, особенно хорошо себя чувствуя на текстиле. Интересно, что стригущий лишай может передаваться не только от кошки к человеку, но и наоборот.

Первое, что необходимо сделать при подозрении на лишай у домашней кошки или кота, это изолировать больное животное. Не нужно запирать его в клетку или любое другое тесное замкнутое пространство. Подойдет отдельная комната либо лоджия, если она теплая.

Далее нужно в срочном порядке обратиться к ветеринару для проведения точной диагностики. Ее цель – получить данные о причине и возбудителе лишая. На основании проведенного исследования доктор сможет подобрать правильную терапию.

Важно: категорически запрещается купать питомца, если вы заметили у него признаки лишая. Вместе с водой споры лишая распространятся на все тело, таким образом, вы во много раз увеличите площадь поражения.

Весь период диагностики и лечения лишая у кошек необходимо соблюдать следующие рекомендации:

используйте отдельную посуду для больного питомца;

если в доме есть другие животные, то их нужно изолировать, а лучше на время вывезти из помещения, чтобы предотвратить эпидемию;

почаще проводите дезинфицирующую уборку, особое внимание уделяя тем местам, где больше всего любит находиться ваша кошка;

постирайте в дезинфицирующем растворе все подстилки и коврики;

обработайте мягкую мебель раствором воды и уксуса.

Для дезинфекции используются следующие средства:

кварцевая лампа – необходимо включить ее в зараженном помещении на 20-25 минут;

горячая вода с добавлением белизны или любого другого хлорсодержащего отбеливателя для стирки белья и полотенец;

горячий пар для обработки мягкой мебели;

вода с добавлением хлорки, спирта, йода, уксуса, мыльно-содовой смеси или 3-4% хлоргексидина для мытья поверхностей.

Помните, что промывать нужно не только пол, но и по возможности стены, двери, столы, плинтусы, особое внимание уделяя углам, щелям и прочим труднодоступным местам.

Лечение лишая у кошки зависит от его разновидности. В некоторых случаях можно обойтись мазями, в других потребуется комплексная терапия с таблетками и уколами. На начальных стадиях болезнь победить намного проще. Выбор, чем лечить лишай, зависит от следующих факторов:

-степени тяжести заболевания;

-состоянии иммунитета и породы кошки;

-размера пораженных участков.

Заживление ран происходит примерно в течение 1-2 недель. При отсутствии гнойных процессов полное обновление шерсти закончится за 4-5 недель. В противном случае могут остаться пигментные пятна либо рубцы. Исчезновение симптомов не гарантирует излечения от лишая. Достоверно это могут подтвердить лабораторные анализы.

Стригущий лишай в запущенной форме может вызвать у кошек и котов серьезные осложнения, поэтому после подтверждения диагноза сразу назначается комплексная терапия, включающая следующие средства:

-противогрибковые мази, шампуни и кремы;

-таблетки;

-уколы.

Поскольку стригущий лишай у кошек часто переходит в затяжную форму, местным лечением ограничиваться нельзя. Врач, скорее всего, назначит медикаменты в виде таблеток или уколов.

Оптимальным и наиболее эффективным способом лечения стригущего лишая у кошек и котов является применение вакцин. Их можно использовать и для профилактики, но, если животное уже заразилось, уколы ставятся для лечения, просто в другой дозировке.

Лучшим способом профилактики лишая у кошки является вакцинация. За нее говорит и тот факт, что многие разновидности грибка устойчивы к противомикробным препаратам, а правильно подобрать эффективное средство у ветеринара получается не всегда. Своевременное проведение прививок способно на длительный срок обезопасить домашнее животное от заболевания.

Для профилактики лишая используются вакцины «Поливак ТМ» или «Вакдерм-F». Препарат вводится дважды с интервалом в 10-14 дней. Иммунитет появляется через 20-30 дней после повторного введения и длится порядка года.

Кроме прививок есть ряд обычных профилактических рекомендаций по предотвращению заражения лишаем:

сведение к минимуму контактов кошки с подозрительными животными;

обязательная обработка ран, царапин и любых других повреждений кожи животного антисептиком;

регулярные ветеринарные осмотры;

соблюдение гигиены, уборка в помещении, стирка кошачьих принадлежностей;

своевременная профилактика от паразитов;

полноценный рацион питания.

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПО КОНТАГИОЗНОЙ ПЛЕВРОПНЕВМОНИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Контагиозная плевропневмония-высококонтагиозная болезнь, характеризующаяся, при остром течении лихорадкой, анорексией, респираторными признаками (одышка, учащенное поверхностное дыхание, кашель, истечения из носа), а при хроническом течении – односторонними пневмониями, плевритами, с последующим образованием анемических некрозов и секвестров в легких, отеками брюшной стенки, нижнего края шеи и конечностей, скоплением большого количества экссудата в грудной полости. Возможно бессимптомное течение болезни. У телят могут наблюдаться отеки суставов и артриты

В естественных условиях контагиозной плевропневмонией (КПП) болеет крупный рогатый скот, буйволы, яки, зебу, бизоны, возможно заболевание овец и коз (далее – восприимчивые животные).

Возбудителем контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота является Mycoplasma mycoides subspecies mycoides. Возбудитель может сохраняться в замороженном состоянии более 10 лет, инактивируется при 56 °C через 1 час, при 60 °C – за 2 минуты, чувствителен к дезинфицирующим средствам. Инкубационный период болезни составляет от 3 недель до 6 месяцев.

Основным источником возбудителя контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота являются больные и переболевшие восприимчивые животные, выделяющие возбудителя с истечениями из носа, со слюной, с бронхиальным секретом, при кашле, а также с молоком, мочой, калом, околоплодной жидкостью, выделениями из матки и спермой. Бессимптомно больные и хронически больные и переболевшие восприимчивые животные являются основными источниками инфекции.

Основные пути передачи возбудителя – аэрогенный, трансплацентарный и половой. Факторами передачи могут быть сперма, корма и объекты внешней среды, контаминированные возбудителем.

При подозрении на заболевание домашних животных и наличии характерных признаков контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота необходимо незамедлительно информировать об этом ближайшее государственное ветеринарное учреждение.

До получения результатов диагностических исследований на контагиозную плевропневмонии крупного рогатого скота владельцы восприимчивых животных обязаны прекратить все передвижения и перегруппировки восприимчивых животных, прекратить вывод и вывоз из хозяйства восприимчивых животных, прекратить убой восприимчивых животных и реализацию продуктов их убоя.

Молоко, полученное от восприимчивых животных, должно подвергаться термической обработке (при минимальной температуре 72 °C в течение 15 секунд или при минимальной температуре 132 °C в течение 1 секунды) (далее - термическая обработка) и должно использоваться только внутри хозяйства.

Россия официально признана страной, свободной от контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота. Однако в условиях обширных торгово-экономических связей между государствами существует огромный риск заноса возбудителя КПП с импортируемыми животными и сырьем из стран с неопределенным статусом, а также неблагополучных стран в регионы, где данное заболевание было ликвидировано, либо в регионы, свободные от КПП, включая РФ.

октябрь 2023 г.

Рекомендации владельцам личных подсобных хозяйств и организаций, осуществляющим содержание и разведение птицы.

(ПАМЯТКА ПО ГРИППУ ПТИЦ)

Государственная ветеринарная служба Тверской области информирует о сохраняющейся неблагополучной эпизоотической ситуации на территории Российской Федерации по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных.

Причинами возникновения очагов заразных болезней на ранее благополучных территориях является занос инфекций с несанкционированно ввозимыми больными (инфицированными) птицами, оборот небезопасных в ветеринарном отношении продукции животного происхождения, кормов для животных, несоблюдение владельцами ветеринарных правил содержания животных и профилактики заразных болезней, низкий уровень «биологической защищенности» хозяйств.

Высокопатогенный грипп птиц – вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением кровеносной и центральной нервной систем, органов дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования. Смертность поголовья достигает 100%.

Основными клиническими признаками являются снижение продуктивности, угнетенное состояние, отказ от корма и воды, взъерошенность оперения, цианоз кожных покровов, отек межчелюстного пространства, наличие подкожных кровоизлияний на конечностях, нарушение координации движений, синусит, ринит, конъюнктивит, диарея.

Источником инфекции являются больные и переболевшие птицы, а также находящиеся в инкубационном (скрытом) периоде птицы, выделяющие вирус с истечениями из носа и ротовой полости, фекалиями и яйцом, при кашле и чихании. Факторами передачи служат пух, перо, подстилка, трупы и тушки убитых птиц, контаминированное оборудование и инвентарь, корма, транспорт, грызуны, насекомые, дикие птицы (в том числе синантропные).

С учетом напряженной эпизоотической ситуацией, миграционными процессами дикой водоплавающей птицы, сохраняется высокий риск заноса высокопатогенного гриппа птиц на объекты по содержанию птицы.

В целях недопущения заноса заразных, в том числе особо опасных болезней животных, исключения рисков, связанных с распространением заразных болезней, на основании ст. 18 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 г. № 4979-I «О ветеринарии» организациям и гражданам – владельцам птиц необходимо:

1. Обеспечить содержание птицы в режиме хозяйства «закрытого типа» (изолированное содержание птицы с недопущением контакта с синантропной и дикой птицей, защита помещений, в которых содержатся птицы, от проникновения грызунов).

2. Обеспечить идентификацию птицы, а также её учет (регистрацию) в учреждениях Государственной ветеринарной службы Тверской области (далее – Госветслужба).

3. Не приобретать птицу в несанкционированных местах торговли. Ввоз птицы, инкубационного яйца и цыплят осуществлять из благополучных хозяйств, при наличии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их ветеринарную безопасность.

4. При перемещении (ввозе/вывозе) птицы соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона на территории которого расположено хозяйство в соответствии с регионализацией Российской Федерации.

5. Карантинировать вновь поступивших и планируемых к вывозу из хозяйства птиц под контролем специалистов Госветслужбы. В период карантинирования обеспечить проведение клинического осмотра, диагностических исследований и ветеринарно-профилактических обработок птицы.

6. Содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии птицеводческие помещения, хранилища кормов. В каждом помещении для содержания птицы окна, двери, вентиляционные отверстия оборудовать рамами с сеткой во избежание контакта с синантропной и дикой птицей.

7. Закрепить отдельный обслуживающий персонал за птицей, не допускать посторонних лиц на территорию объектов с содержанием птицы. Уход за птицей осуществлять в специальной одежде с соблюдением правил личной гигиены. Организовать изолированное хранение инвентаря по уходу за птицей, содержать его в чистоте.

8. Использовать для кормления птиц корма прошедшие термическую обработку. Приобретать корма (кормосмеси, кормовые добавки) безопасные для здоровья животных, происходящие из местности благополучной по болезням птиц. Обеспечить изолированное хранение кормов с целью недопущения контаминации экскрементами диких и синантропных птиц.

9. Обеспечить раздельное содержание, кормление и поение разных видов птицы. Не допускать россыпи кормов и поения птиц на открытых водоемах.

10. Обеспечить обеззараживание помета и подстилки биотермическим методом.

11. Регулярно проводить дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию птичников, дезинфекцию инвентаря и иметь необходимый запас дезинфицирующих средств.

12. Обеспечить сбор и уничтожение биологических отходов (трупы животных, отходы убоя и др.) в соответствии с ветеринарными правилами на специализированных предприятиях под контролем специалистов Госветслужбы.

13. Не допускать:

- отлов дикой водоплавающей птицы для содержания в хозяйствах;

- потрошение охотничьей дичи на территории хозяйства и скармливание отходов домашним животным;

- сброс трупов животных, отходов от их содержания на свалки, полигоны, обочины дорог и их захоронение в землю;

- загрязнения внешней среды отходами животноводства.

14. Принять ветеринарные профилактические меры, направленные на недопущение возникновения и распространения заразных болезней:

14.1. Предоставлять ветеринарным специалистам Госветслужбы по их требованию птицу для проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий, клинического осмотра.

14.2. Незамедлительно информировать (в течение 24 часов) о случаях гибели и (или) заболевания птицы, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание, ветеринарных специалистов станций по борьбе с болезнями животных.

14.3. Обеспечить изоляцию подозреваемых в заболевании птицы до прибытия ветеринарных специалистов. В случае внезапного падежа, принимать меры по изоляции трупов павших животных по месту их нахождения.

15. Владельцы птицы (юридические и физические лица) обязаны обеспечить соблюдение обязательных требований в области ветеринарии:

- Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-I «О ветеринарии»;

- Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа, утв. приказом Минсельхоза России от 03.04.2006 № 103;

- Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках), утв. приказом Минсельхоза России от 03.04.2006 № 104;

- Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 158;

- Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утв. приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626.

Птичий грипп — это инфекционное заболевание, которое встречается у птиц, но может привести к развитию болезни и у человека. Высокий риск инфицирования у людей, которые находятся непосредственно вблизи больной птицы, контактируют с ней или с инфицированными ею поверхностями, кормом, водой, вдыхают зараженный воздух, разделывают тушки больных животных. Чаще регистрируется заражение от кур, индюков, уток.

ПАМЯТКА по профилактике трихинеллеза.

Одна из главных задач ветеринарной службы ГБУ «Жарковская СББЖ» — обеспечение эпизоотического благополучия территории нашего муниципального образования и защита людей от болезней, общих для человека и животных. В числе опасных болезней человека и животных- трихинеллез.

Что такое трихинеллез?

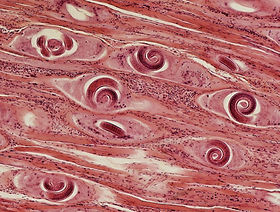

Трихинеллёз – остро и хронически протекающее антропозоонозное паразитарное заболевание с ярко выраженными аллергическими явлениями, вызываемое нематодой семейства Trichinellidae. Взрослые трихинеллы паразитируют в тонком кишечнике плотоядных животных и человека, а личинки в поперечнополосатых мышцах.

Как происходит заражение?

Заражение происходит при употреблении в пищу мяса зараженного личинками трихинелл, которые имеют микроскопические размеры и не видны невооружённым глазом. Человеку достаточно 10–15 граммов мяса, чтобы заболеть трихинеллезом. Заражённое мясо из-за микроскопических размеров личинок трихинелл визуально не отличается от мяса здорового животного.

Клиническая картина

Протекает трихинеллез у человека тяжело. Спустя 5 (в некоторых случаях — 45) дней после употребления пораженного трихинеллами мяса у человека повышается температура тела, появляются: отек лица, мышечные и суставные боли, боли в животе, понос, могут быть высыпания на коже и кровоизлияния в конъюнктиву глаз. Заболевание может осложняться миокардитом, пневмонией, менингоэнцефалитом, гепатитом, нефритом. Возможен и летальный исход.

Трихинеллез имеет природно-очаговый характер и регистрируется во всех регионах нашей страны у диких животных – медведей, барсуков, рыси, волков, лисы и пушных зверей, а также нутрий и ондатр.

Трихинеллёз – реальная угроза для любителей дичи!

Нередко охотничий трофей может обернуться серьезными проблемами для здоровья. Немногие охотники задаются вопросом безопасности и качества добытого мяса, рискуя заразиться трихинеллезом. Употреблять в пищу мясо, не исследованное на трихинеллез – большой риск, поскольку личинки трихинеллы очень сложно уничтожить путем заморозки или термообработки.

Главная задача всех охотников – проверить мясо в ветеринарной лаборатории, и только после этого употреблять в пищу и угощать друзей!

Владельцам хозяйств следует знать, что переносчиками трихинеллеза являются, в частности, крысы и мыши, которыми не брезгуют домашние свиньи. Таким образом, им можно дать тот же совет, что и охотникам – проверить мясо перед употреблением в пищу.

Советы, чтобы уберечь себя от заражения трихинеллезом:

- не употреблять в пищу и не угощать других мясом диких плотоядных животных (медведя, рыси, барсука, кабана), не прошедших ветеринарно – санитарную экспертизу, включающую в себя обязательное исследование мяса на трихинеллёз;

- не надеяться на то, что кулинарная обработка мяса обеззаразит его от личинок трихинелл. При обнаружении хотя бы одной трихинеллы (независимо от ее жизнеспособности) тушу и субпродукты, имеющие поперечнополосатую мышечную ткань (пищевод, прямую кишку), направляют на утилизацию.

Позаботьтесь о себе и близких! Перед употреблением мяса, полученного в результате охоты, направьте его на исследование.

Памятка для населения по ящуру животных.

Ящур - вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей. Чаще всего болеют крупный рогатый скот и свиньи, менее восприимчивы овцы, козы и дикие парнокопытные. Молодые животные более восприимчивы и переболевают тяжелее, чем взрослые. Заболеть ящуром могут и люди.

Возбудитель ящура — вирус, не устойчивый к высоким температурам, быстро погибает при нагревании до 600 С, воздействий УФ лучей и обычных дезинфицирующих веществ. Особенно благоприятными условиями для сохранения вируса во внешней среде являются низкая температура, повышенная влажность и нейтральная среда объектов.

Животные, переболевшие вирусом одного типа, могут заболеть в случае заражения вирусом другого типа.

ИСТОЧНИК БОЛЕЗНИ- больные животные, в том числе находящиеся в инкубационном (скрытом) периоде болезни, который обычно длится от 1 до 7 дней, а иногда до 21 дня. Такие животные выделяют вирус во внешнюю среду с содержимым и стенками афт, молоком, слюной, выдыхаемым воздухом, мочой и фекалиями, в результате чего происходит заражение пастбищ, помещений, инвентаря, водоисточников, кормов, транспортных средств. Заражение происходит через слизистые оболочки ротовой полости, при поедании кормов и питья, облизывании различных инфицированных предметов.

Отдельные животные, переболевшие ящуром, а также иммунизированные против ящура и содержавшиеся совместно с больными, длительное время могут быть вирусоносителями и являться потенциальным источником инфекции.

Передача заболевания здоровым животным может осуществляться через необеззараженные продукты и сырье, полученные от больных ящуром животных, а также загрязненные выделениями больных животных корма, воду, подстилку, предметы ухода, одежду и обувь людей, транспортные средства, на которых вирус ящура способен длительно сохраняться. Инфицированные вирусом ящура мелкие частицы кормов, почвы, подстилки и др. могут переноситься ветром на расстояние нескольких километров.

ВАЖНО!!!

Основной путь инфицирования людей – через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо. У лиц, непосредственно контактирующих с больными животными, возможна прямая передача инфекции (при доении, уходе, лечении, убое), воздушно-капельный путь заражения (при дыхании, кашле животных), а также через предметы, загрязненные их выделениями. От человека к человеку инфекция не передается. Дети более восприимчивы к ящуру, чем взрослые.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЯЩУРА

Между заражением и проявлением клинических признаков может пройти от 1 до 7 суток, реже - до 21. При остром течении болезни - у крупного рогатого скота отмечаются ухудшение аппетита, вялая жвачка, повышенное слюноотделение. Затем повышение температуры тела до 40,5-41,5 С, угнетение, отказ от корма, прекращение жвачки. На 2-3 день на внутренней поверхности нижней и верхней губы, на беззубом крае нижней челюсти, на языке и слизистой оболочке щек появляются афты, у некоторых животных — в межкопытцевой щели и на вымени. Через 12-24 часа стенки афт разрываются, образуются эрозии, в это время температура тела понижается до нормальной, наступает обильное слюнотечение.У телят ящур протекает в безафтозной форме с явлениями острого гастроэнтерита. Смерть взрослых животных наступает через 5-14 суток, молодняка - через 1-2 суток.

У свиней отмечаются лихорадка, угнетение, ухудшение аппетита. На коже конечностей, в области межкопытцевой щели, венчика и мякишей появляются красные болезненные припухлости, затем афты, которые, разрываясь, образуют эрозии. Заболевание конечностей сопровождается хромотой, иногда спаданием копытец. Чаще афты появляются на пятачке, сосках и редко на слизистой ротовой полости. У взрослых свиней ящур длится 8-25 дней, у поросят-сосунов протекает в септической форме и в первые 2-3 дня болезнь вызывает гибель 60-80% животных

В целях предотвращения заноса вируса ящура необходимо:

- не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;

- соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания животных;

- предоставлять по требованиям специалистов госветслужбы восприимчивых животных для осмотра;

- извещать специалистов госветслужбы обо всех случаях внезапного падежа или заболевания восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных;

- не приобретать животных и корма без ветеринарных сопроводительных документов;

- обеспечить проведение идентификации всех видов сельскохозяйственных животных;

- обеспечить регулярное проведение дезинфекции мест содержания животных, хранения и приготовления кормов, а также транспортных средств при въезде на территорию;

- при уходе за животными использовать чистую, дезинфицированную спецодежду и инвентарь;

- оборудовать санитарными пропускниками, дезинфекционными барьерами (ковриками) места въездов (входов) на территорию объектов хозяйства, а также содержать их в рабочем состоянии;

- обеспечить работу хозяйств по закрытому типу, исключить допуск к местам содержания животных посторонних лиц, исключить завоз необработанного инвентаря и заезд на территорию транспортных средств, не прошедших специальную обработку;

- обеспечить проведение предубойного осмотра животных, а также ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя ветеринарным специалистом.

ВАЖНО! Обо всех случаях выявления животных с подозрением на ящур необходимо незамедлительно сообщать по телефону: 8(48273) 2-14-57

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ЖИВОТНЫХ ЯЩУРОМ

При возникновении подозрения на заболевание животных ящуром руководитель хозяйства (владелец животного) и ветеринарный специалист, обслуживающий хозяйство (населенный пункт), обязаны немедленно сообщить о возникшем подозрении специалистам государственной ветеринарной службы и до их прибытия в хозяйство (населенный пункт):

• изолировать больных и подозрительных по заболеванию животных в том же помещении, в котором они находились;

• прекратить убой и реализацию животных всех видов и продуктов их убоя;

• прекратить вывоз с территории хозяйства (фермы) продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов.

Профилактика ящура заключается в соблюдении мер личной предосторожности в очаге и санитарно-ветеринарных мероприятиях (при доении, уходе, лечении, убое, при использовании инвентаря и предметов загрязненных выделениями больных животных). Обязательны пастеризация и кипячение молока, приготовление масла из обработанных сливок, а также тщательное соблюдение мер безопасности при уходе за больными животными и возможном контакте с ними.

Висна-Маеди

Висна-маеди — хронически протекающая болезнь овец, сопровождающаяся нарастающим поражением центральной нервной системы и пневмонией, с летальным исходом.

Клиническое проявление указанной болезни прослеживается у овец старше 2 лет.

Источником инфекции служат инфицированные животные.

Основные пути заражения - контактный; воздушно-капельный; возможно, алиментарный (через корм, молоко, молозиво при кормлении ягнят), а также внутриутробный. Вирус выделяется с молоком, фекалиями, выдыхаемым воздухом. Заболеваемость может быть различной. Летальность достигает 100 %.

Клиника: незаметное, медленно развивающее начало, изменение походки, которое первоначально выявляется только во время бега. Нарушается способность вытягивать задние ноги. Иногда - легкое дрожание губ, голова может быть слегка наклонена в сторону. Постепенно симптомы заболевания прогрессируют, развивается парез, который постепенно кончается параплегией или общим параличом. Животное уже не может подниматься. Овцы постепенно теряют в массе, у них задерживается рост. Течение болезни длительное и может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев и даже лет. Исход заболевания всегда летальный.

Лечение не разработано!

Для предотвращения распространения заболевания на неблагополучные хозяйства накладывают ограничения. Запрещают продажу, экспорт, выставки, выпасы на общих пастбищах и исключают всякий контакт с животными благополучных хозяйств. Рекомендуется отказаться от приобретения овец и баранов-производителей.

В неблагополучном хозяйстве проводят серологические исследования, обязательный убой инфицированных животных и особей с клиническими признаками болезни. Ягнят изолируют от инфицированных овцематок и переводят на вскармливание молозивом и молоком коров. Стадо может быть оздоровлено выбраковкой инфицированных животных (по данным серологических исследований), если поражено не более 30 % поголовья.

На практике для оздоровления хозяйств от висна-меди осуществляют серологическое обследование всего поголовья и производят убой всех выявленных серопозитивных животных. Эти меры улучшают эпизоотическое состояние хозяйства и позволяют уменьшить экономические потери. Таким образом, регулярный мониторинг поголовья на наличие антител к висна-меди крайне важен и необходим.

В целом полностью ликвидировать болезнь в хозяйстве удается лишь путем убоя всех животных и замены их новым поголовьем после проведения полной дезинфекции.

Специфические средства профилактики болезни отсутствуют!

Основные профилактические мероприятия — предупреждение заноса возбудителя инфекции с инфицированными овцами в скрытой стадии болезни.

28.03.2024

Туберкулёз (tuberculum) — хроническая инфекционная болезнь, поражающая, помимо крупного рогатого скота, человека, другие виды сельскохозяйственных животных, а также диких животных и животных зоопарков.

Туберкулёз продолжает оставаться «убийцей № 1» среди всех инфекционных заболеваний. Он ежегодно уносит 2-3 миллиона человеческих жизней.

Туберкулёз КРС наносит постоянный ущерб хозяйствам из-за снижения продуктивности, преждевременной выбраковки животных, затрат на профилактические и оздоровительные мероприятия.

Возбудитель туберкулёза КРС — бактерии рода Мycobacterium бычьего (M. bovis), человеческого (M. tuberculosis) и птичьего (M. аvium) видов. Устойчив во внешней среде: в почве сохраняется более двух лет, в воде - до 5 месяцев, в навозе, соломенной подстилке - много лет, в мокроте - 8-10 месяцев, в соленом мясе - до полутора месяцев, в свежем масле, хранимом на холоде, - до 10 месяцев, в сырах - до 260 дней. Тепло и дезинфицирующие растворы действуют на микроб губительно. В молоке при нагревании до 85 С он погибает в течение 30 минут, при кипячении - через 3-5 минут. Холод на его жизнеспособность не влияет. Несмотря на давность изучения туберкулёза и определенные успехи в борьбе с этим заболеванием, основная задача - разработка эффективных средств специфической профилактики - до настоящего времени не решена. КРС, реагирующий на туберкулин, изолируют и сдают на убой.

Туберкулёз КРС передается аэрогенным и алиметарным путём, возможно внутриутробное заражение. Он может передаваться через подстилку животных, корм, предметы ухода, помещения, выгульные дворы, пастбища, места водопоя.

Туберкулёз КРС часто возникает при следующих условиях - неполноценное кормление, скученное содержание животных, антисанитарное состояние животноводческих помещений. Инкубационный период - 14 - 45 дней (до появления аллергической реакции). От момента заражения до появления признаков болезни проходит несколько месяцев. Инфекционный процесс развивается медленно - месяцами и годами. Симптомы неспецифичны и не могут являться основой для окончательной постановки диагноза. Туберкулез КРС проявляется в виде поражения подчелюстных, заглоточных, бронхиальных, брыжеечных и других лимфатических узлов, а также легких, кишечника и вымени.

Диагноз ставится в соответствии с нормативами, предписанными действующими "Ветеринарными правилами" ВП 13.3.1325-96, в основе которых комплекс патолого-анатомических, бактериологических и аллергических исследований.

Основной метод прижизненной диагностики - аллергический (туберкулиновая проба). С этой целью используют очищенный ППД - туберкулин для млекопитающих.

При первичной постановке диагноза на туберкулёз диагноз считают установленным при обнаружении в органах или тканях крупного рогатого скота патологоанатомических изменений, типичных для туберкулёза, а также при выделении возбудителя из патологического материала, регламентированного специальными федеральными лабораторно-методическими документами.

Туберкулез КРС чаще всего поражает легкие животных. Для туберкулёза легких характерны сухой кашель, который усиливается, если животное встает или вдыхает холодный воздух, повышенная температура до 40 °С. Если туберкулез КРС прогрессирует появляются признаки воспаления легких, кашель становится все более болезненным, животное дышит со стонами, слышны хрипы в грудной клетке.

При проведении мероприятий по диагностике и профилактике туберкулёза КРС надо учитывать такой важный фактор, как внутриутробное заражение приплода, скрытое туберкулоносительство и проявление инфекции только на взрослых животных.

Действующие санитарные и ветеринарные правила определяют меры по профилактике и борьбе с туберкулёзом КРС. Диагностические исследования на туберкулёз КРС проводятся два раза в год, а для коров и быков (весной и осенью), молодняк КРС с двухмесячного возраста - 1 раз в год. Нужно периодически проводить дезинфекцию помещений КРС, уничтожать грызунов и клещей. Новых животных в течение 30 дней исследуют на туберкулёз КРС.

Особо опасен туберкулёз КРС для работников животноводства, мясокомбинатов, боен, среди них туберкулез носит выраженный профессиональный характер. Поражения у людей, вызванные возбудителем туберкулёза КРС, отличаются осложнениями, генерализацией.

Принимая высокую степень опасности, распространенности и высокую устойчивость возбудителя во внешней среде и к противобактериальным препаратам, туберкулез определен первым в перечне социально значимых заболеваний, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715.

В соответствии с Ветеринарными правилами осуществления

профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов туберкулеза, утвержденными приказом Минсельхоза России от 8 сентября 2020 г. № 534 , в целях предотвращения

возникновения и распространения туберкулеза физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками (владельцами) животных (далее - владельцы животных), обязаны не допускать лиц, больных туберкулезом, к работам по обслуживанию животных и (или) изготовлению кормов

03.05.2024

Бруцеллез животных

В настоящее время на территории Российской Федерации регистрируются случаи заболевания животных бруцеллезом. Бруцеллез – инфекционная болезнь, которая может поражать животных всех видов: крупный рогатый скот, овец и коз, верблюдов, оленей, свиней, собак и птицу. Болеет и человек, причем с осложнениями, такими, как энцефалит или абсцесс мозга, артрозы суставов, патологические переломы костей.

Бруцеллез наносит каждому хозяйству в отдельности и государству в целом большой экономический ущерб. Он складывается из целого ряда факторов: абортов, рождение хилого, нежизнеспособного приплода, яловости, снижения молочной продуктивности.

Основной источник инфекции – это абортированный плод и околоплодные воды. Из объектов внешней среды возбудитель болезни попадает в организм животного с кормом и водой, инфицированных выделениями больного животного. Человек может заразиться через молоко и другие продукты, приготовленные из необезвреженного молока, например, сыр.

Проявляется бруцеллез абортами, задержанием последа и эпидидимитами. Диагноз ставят на основании лабораторных методов исследования.

Лечение не проводится. Больных животных сдают на убой.

Обязанности владельцев по предупреждению заражения животных бруцеллезом:

-

согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 05.04.2023 № 550 «О правилах осуществления учета животных» при наличии или приобретении животных обязательно производится их маркирование с присвоением уникального номера с последующей регистрацией в государственном ветеринарном учреждении;

-

покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбище и все другие перемещения и перегруппировки животных, реализацию животноводческой продукции проводить по согласованию с государственной ветеринарной службой;

-

проведение серологических исследований;

-

вакцинация;

-

карантинирование в течение 30 дней вновь поступивших животных для проведения ветеринарных исследований и обработок;

-

при ветеринарно-санитарной экспертизе молока, поступающего на продовольственные рынки должно проводиться плановое исследование на бруцеллез методом кольцевой пробы с молоком;

-

своевременное информирование ветеринарной службы о всех случаях заболевания с подозрением на бруцеллез - аборты, рождение нежизнеспособного молодняка.

Бруцеллёз может передаваться от животного к человеку через заражённое мясо и молоко. Поэтому не стоит употреблять в пищу мясо или молоко неизвестного происхождения.

27.06.2024